Les circulations secondaires : les galeries

Pour accéder aux étages supérieurs ou aux autres bâtiments

disposés autour de la cour, on trouvait des circulations secondaires

telles que des galeries ou des échelles en bois. On appelle parfois

ces cours des cours distributives, car elles concentrent l’essentiel

de la distribution et donc de la circulation entre les pièces des différents

corps de bâtiment. La demeure des XIIe-XIVe siècles ne connaît

en effet ni le couloir de distribution ni la circulation verticale continue

qui caractérise au contraire les maisons des XVe-XVIe siècles,

où l’escalier en vis monte depuis le sous-sol jusqu'au dernier

étage.

Certaines de ces circulations secondaires ont survécu en étant

remaniées ou reconstruites comme au n°

75 rue du Maréchal-Joffre [notice],

mais la plupart, moins durables que les escaliers maçonnés,

ont disparu. Néanmoins, l'observation des cours et l'analyse des traces

d'anciennes ouvertures nous permettent souvent de les restituer.

Un exemple de ces structures disparues mais restituables se trouvait dans

la cour

d'entrée de l'hôtel de la rue de Lastié [notice].

Diverses traces dans les murs médiévaux permettent d’imaginer

une galerie aérienne en bois partant du premier étage et longeant

le mur ouest de l'hôtel en couvrant la première volée

du grand degré. Dans l'hypothèse proposée, elle est portée

par un poteau, également en bois, placé au départ de

l'escalier maçonné.

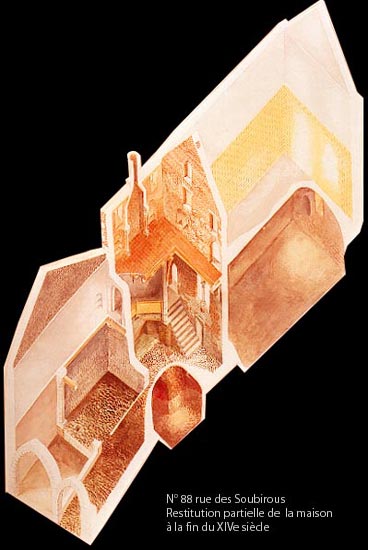

La restitution du N°

35 rue de Lastié [notice]

nous montre une demeure à deux corps de bâtiment, le premier

sur rue et le second en fond de parcelle, séparés par une cour.

Cette dernière était divisée en deux par un très

haut mur-écran disposé dans le sens de la profondeur de la parcelle.

Le grand degré en maçonnerie était vraisemblablement

remplacé ici par un escalier en charpente. Le dessin ci-contre nous

montre la disposition des galeries qui reliaient, à chaque étage,

les deux bâtiments. Celles qui s’appuyaient contre le mur-écran

desservaient en même temps des latrines

aménagées avec leurs conduits d'écoulement dans l’épaisseur

du mur.

La plupart du temps elles assuraient la liaison entre les différents

corps de bâtiment d'une propriété mais, nous venons de

le voir, elles pouvaient aussi contenir des latrines. Au N°

88 rue des Soubirous [notice],

la galerie en permet aucune communication entre les deux corps de bâtiment,

mais elle accueille une cuisine équipée d’un placard,

d’une cheminée et d’un évier.

Les escaliers en bois

Les escaliers secondaires étaient sans aucun doute nombreux car ils

s’imposaient dès que la maison avait plus d’un étage.

C’est souvent la trace oblique du limon sur l’enduit d’un

mur qui nous en garde aujourd’hui le souvenir. L’un de ces escaliers

en bois a pu être restitué avec certitude au 42

rue de la Daurade [notice],

où l'échelle de meunier menant à la chambre du deuxième

étage de la tour était placée dans la cuisine, elle-même

accessible seulement à partir de l'aula.

L’étude des vestiges de l’un des grands édifices

médiévaux de Cahors le palais

Duèze [notice].

nous permet de restituer une structure plus rare, celle d’un escalier

extérieur accroché à la façade de la tour, semblable

à ceux que représentent des peintures italiennes du XIVe siècle.

La tour, qui s’élève à l’articulation des

ailes nord et ouest, comporte en effet une porte haute auprès de laquelle

subsistent des trous de fixation disposés en oblique qui pourraient

correspondre à un escalier en bois, peut-être couvert. Celui-ci

partait du comble de l’aile ouest, plus large que la tour elle-même

car sans doute entièrement doublée par des galeries (qui ne

sont pas représentées sur le dessin ci-contre).